gastro.ops

Gastronomia

Viaggi

Curiosità

Umanità

Storie

Cibo

Interviste

Chi sono

FOLLOW ME:

I MIEI ARTICOLI:

ECCO PERCHE’ NON FATE PIU’ LA SPESA AL MERCATO

Per qualche strano motivo, nonostante i miei genitori mi abbiamo sempre insegnato l’importanza di una corretta alimentazione non solo per il corpo, ma anche per il pianeta e la società, non sono mai andata a fare la spesa al mercato.

Non fraintendetemi, sono sempre andata nel negozietto biologico della mia città pronta a vendermi un rene e a sottostare a quello che la natura aveva da offrirmi in base alla stagione. Proprio per questo, la mia mancata esperienza al mercato non mi ha toccato più tanto, fino a quando non sono andata a fare una visita al mercato di Porta Palazzo, a Torino.

Sembra assurdo che una generazione come la nostra, la Gen Z, così attenta all’ambiente e al cambiamento climatico non faccia la spesa al mercato, che viene invece assalito da donne anziane con il carrello a fiori pronte a spingerti contro altre persone pur di prendere l’ultimo cavolfiore.

Mi sono chiesta perché e ho cercato delle risposte partendo dalla fonte di informazioni più vicina a me: me stessa.

Ammetto che la prima scusa che mi è venuta in mente è stata la pigrizia, la mancanza di spirito di avventura, la comodità di avere un supermercato sotto casa.

Mi sono vergognata, ma allo stesso tempo ho sentito di avvicinarmi ad una risoluzione ben più ampia e complessa. lo credo che la nostra società, abituata all’immediato, a dedicare attenzione ad una cosa per non più di quindici secondi, alla scelta senza limiti, veda il mercato come una perdita di tempo e soprattutto una limitazione. Il mercato offre quello che il principio della stagionalità impone, e quindi ci obbliga ad arrangiarci, a cambiare piani ed inventare piatti nuovi.

Ci costringe a utilizzare il nostro tempo per passeggiare, esaminare, chiedere e ascoltare.

Andare al mercato significa mettere in discussione le proprie abitudini, uscire dalla propria comfort-zone, e tutto per cosa?

Per la nostra salute, la tutela dell’ambiente e la promozione di un sistema alimentare a filiera corta che da il potere agli agricoltori e li rispetta. L’odore sgradevole di alcune bancarelle si può sopportare, ma l’indifferenza che guida scelte inconsapevoli no.

COME (NON) SCRIVERE UN ARTICOLO BANALE PER NATALE

L’idea per questo articolo mi è venuta mentre cercavo di capire che cosa scrivere in occasione delle feste. Infatti, ogni pagina di gastronomia che si rispetti sfodera per Natale ricette gustose da fare in cinque minuti per il pranzo che deve sfamare quattrocento parenti, idee regalo originali come frutta candita home-made o i barattoli con all’interno gli ingredienti per una determinata ricetta.

Ma soprattutto quello che mi fa sorridere sono le ricette di riutilizzo degli scarti del pandoro pubblicate ancora prima che inizi il periodo natalizio.

Di fronte a tutto questo, prendendo coscienza che qualsiasi idea non sarà mai unica e originale perché qualcuno ci avrà pensato, ho deciso di scrivere un articolo di petto, senza pensarci troppo sul Natale e su alcuni regali davvero unici.

Infatti, uno dei regali più belli è sicuramente quello di utilizzare i soldi per un ipotetico regalo per fornire un pasto caldo ai senzatetto della propria città, per finanziare regali per i bambini e le famiglie più bisognose, per fare una donazione ad un’organizzazione non-profit.

Sembra il classico articolo buonista che cerca di ricordare il vero significato del Natale in una società estremamente consumistica e capitalistica, ma è qui che vi sbagliate: non voglio fare la morale, anche perché quando, a quindici anni, mia sorella mi ha detto che invece di farmi un regalo avrebbe utilizzato quei soldi per fare un regalo ad una famiglia bisognosa, non l’ho presa benissimo.

La mia è semplicemente una riflessione da persona privilegiata, che ogni anno dice di non volere nulla per Natale, ma che puntualmente desidera qualcosa e lo ottiene addirittura senza chiederlo.

Sicuramente nessuno di noi può caricarsi sulle spalle il peso di un mondo profondamente ingiusto e squilibrato, ma ciascuno può utilizzare una piccola parte della sua fortuna per regalare un frammento della gioia natalizia a chi non può procurarselo da solo.

Che cosa centra questo con la gastronomia? Probabilmente poco penserete voi, ma anche qui vi smentirò.

Chi mai penserebbe al Natale senza associarlo ad un momento di convivialità seduti a tavola con i propri parenti? Nessuno.

Il cibo anche in questo caso può essere un veicolo di amore, giustizia e generosità. Offrire un pasto caldo è alla portata di tutti, è un gesto di umanità che non dovrebbe essere limitato alle feste, ma da qualche parte si dovrà pure cominciare.

HOW TO: TROVERE RISTORANTI INCLUSIVI

Da persona con esigenze alimentari specifiche e studente fuori sede, mi è capitato più volte di intrattenere conversazioni assurde al telefono per far capire che il parmigiano è senza glutine e che vegano non significa senza farina, nel tentativo disperato di prenotare un tavolo.

Proprio per questo motivo sento l’esigenza di condividere alcune strategie che metto in atto quando vado a mangiare fuori:

La prima cosa che faccio, e che ritengo estremamente utile, è cercare il posto su Tripadvisor e andare a vedere la sezione “diete speciali” che esplicita se il ristorante può soddisfare determinate necessità (come nel caso del senza glutine, vegetariano e vegano).

Vado a vedere il sito vero e proprio del ristorante per guardare il menü. Segnare gli allergeni è un segnale molto positivo, anche se non sufficiente, che testimonia una certa attenzione alla questione.

A questo punto chiamo il ristorante chiedendo più informazioni possibili, prima fra tutti se hanno la pasta senza glutine, requisito per me imprescindibile.

Detto questo, anche se sembrano cose banali, spesso vengono sottovalutate e rendono l’esperienza estremamente negativa. L’inclusione è un valore che si estende troppo poco al cibo e al soddisfacimento delle esigenze di ognuno.

Un appello agli amici di persone intolleranti o allergiche è di evitare di pensare in modo egoistico, perché spesso chi deve far valere le proprie necessità si sente già in difetto così e non serve calcare la mano.

Spero che in un futuro sempre più ristoratori si rendano conto che oltre alla questione etica e morale, che purtroppo conta poco, c’è un buon guadagno economico perché anche un solo membro del gruppo può far disdire una prenotazione.

REIS LE RADICI A CUI DOBBIAMP RITORNARE

Ho avuto l’opportunità di mangiare per ben due volte al ristorante “Reis – Cibo Libero di Montagna”, in una borgata sperduta e altrettanto magica chiamata “Chiot Martin”, nel vallone di Valmala.

La storia del proprietario, Juri Chiotti, ha dell’incredibile: un cuoco che decide di puntare alla perfezione raggiungendola attraverso il conseguimento della tanto desiderata stella Michelin, improvvisamente cambia vita con l’idea di proporre una cucina nuova, che lo renda felice.

Varcata la porta dell’ambiente tossico delle cucine stellate, Juri crea una realtà che si basa sull’unione uomo-natura in un rapporto di rispetto e tutela.

Mi piace dire che ogni dettaglio ed elemento del locale rispecchia uno stile di vita, una presa di posizione che si può definire politica.

L’idea di una cucina non convenzionale, lenta e che si fonda sui principi di buono, pulito e giusto è una grande innovazione. Juri con il suo orto e i suoi animali propone una cucina genuina sotto tutti i punti di vista. La sua è una battaglia silenziosa ma efficace contro un sistema insostenibile che distrugge l’ambiente, la cultura del cibo e la salute degli esseri viventi.

Il passato, in cui gli esseri umani si adattavano a ciò che la natura aveva da offrigli nel rispetto dei cicli biologici, è attualità nella realtà di “Reis”, che non a caso significa “Radici”.

TRA FILOSOFIA E CIBO, UN LIBRO DA NON PERDERE

Quando vado in libreria, oltre a fiondarmi nella sezione dedicata ai libri gialli, tento un timido approccio verso lo scaffale dedicato alla gastronomia rimanendo puntualmente delusa: solo ricettari keto, libri di pasticceria e guide su come utilizzare la friggitrice ad aria.

Senza nulla togliere alla friggitrice, ma la gastronomia è molto di più e, addirittura, penso che sia impossibile contenerla in un unico scompartimento.

E vi proverò il mio punto facendo riferimento ad un libro per me molto speciale, “i filosofi in cucina- critica della ragione dietetica” di Michel Onfray.

È stato il primo libro riguardo la gastronomia che io abbia mai letto. Questo scritto mostra in maniera lampante le connessioni tra i pensatori dei filosofi più famosi e le loro preferenze alimentari, facendo ruotare tutto attorno alla domanda: i filosofi che tutti conosciamo avrebbero occupato le pagine dei nostri libri di scuola se non avessero ascoltato la pancia?

Probabilmente no, e la genialità di questo scritto sta proprio qui, nella capacità dell’autore di svelare il valore filosofico del cibo che si può definire lo strumento attraverso il quale il nostro corpo si modifica e si mantiene in vita.

La dimensione corporale, spesso trascurata da molti filosofi in quanto simbolo della debolezza umana e del piacere effimero, e contrapposta alla dimensione intellettuale, che ambisce alla serenità, al sapere e, in alcuni casi, alla verità, è invece fondamentale nella formulazione di una teoria filosofica. Noi siamo fatti di carne e questa guida le nostre azioni, le nostre opinioni e credenze.

Ciò che mangiamo, e soprattutto ciò che non mangiamo, racconta molto di noi e di ciò in cui crediamo.

Descriverei la lettura di questo libro un gioco, un viaggio divertente tra le aragoste giganti che inseguono Sartre e il polpo crudo che segnerà la fine della vita di Diogene.

CHRISTIAN DIOR E LA SUA PASSIONE PER LA CUCINA FRANCESE

Pubblicato nel 1972 e ora disponibile nella versione digitale gratuita, il libro di ricette “La cuisine couse-main” racconta non solo la passione dello stilista francese Christian Dior per la gastronomia e la cucina del suo paese, ma anche, e soprattutto, della forte connessione che lega il cibo al mondo della moda.

Attraversata da grafiche estremamente curate, questa raccolta di piatti spazia dalla zuppa di cerfoglio, passando per l’omelette soufflé, per arrivare alla ricetta delle crepes e del gelato alla pera.

Una particolarità è l’attenzione per certi ingredienti come le varie tipologie di insalata che vengono raccontate e descritte nel loro sapore distintivo.

Nella prefazione, l’amico e chef Raymond Thulier, racconta della capacità di Christian Dior di scovare la bellezza non solo in tessuti, colori e accessori, ma anche negli ingredienti, nell’armonia e nel bilanciamento di un buon piatto.

Egli amava paragonare il suo lavoro a quello del cuoco perché “gli ingredienti che usiamo quando cuciniamo, sono nobili tanto quanto i materiali che si usano nell’alta moda”.

La sua ricerca della semplicità e dell’eleganza si rifletteva prontamente nelle sue preferenze alimentari: le ricette del libro non sono elaborate o complesse, ma soddisfacenti, in grado di saziare non solo lo stomaco, ma anche lo spirito.

Ora, il cibo è strumento, è arte pura nelle mani degli chef che si possono definire a tutti gli effetti stilisti del gusto in grado di creare su misura un’esperienza indimenticabile. Ci si può allora stupire che si paghi una cena in un ristorante stellato quanto una borsa firmata?

FESTIVAL E CIBO – QUANDO DUE MONDI SI INCONTRANO

Il festival di Sanremo ha messo in pausa la vita di tutti gli italiani, pronti a giudicare, ascoltare e commentare.

Da quando mi sono appassionata di gastronomia, mi sono sempre domandata quali possibili collegamenti vi potessero essere tra il mondo del cibo e quello della musica.

Se la nota insieme alla parola costituisce l’arma attraverso cui un musicista racconta storie, pensieri e paure, allo stesso modo il cibo diventa un potente mezzo per comunicare la propria identità e cultura. Inoltre, entrambi creano comunità, uniscono e accomunano.

E quale occasione migliore del Festival della canzone italiana per esplorare questa complessità?

Già durante l’edizione del 1969, Riccardo del Turco, con “che cos’hai messo nel caffè?” fonde i due mondi.

“ Cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C’è qualche cosa di diverso adesso in me.” , canta raccontando il momento in cui si è innamorato di una donna attraverso la metafora del caffè. Infatti, questo alimento rimanda alla convivialità, al momento di pausa e relax che riunisce famiglie, colleghi e amici.

L’intimità e la vulnerabilità che il cantante prova di fronte alla donna che ama sono racchiuse in una tazzina. Anche Lucio Dalla con “Piazza Grande”, utilizza il pranzo come metafora sociale.

Dalla racconta la storia di un senza tetto, tra invisibilità e sacrificio, e canta: “Santi che pagano il mio pranzo non ce n’è Sulle panchine in Piazza Grande”. Il pranzo è emblema di condivisione, famiglia e affetto, e qui viene utilizzato per esprimere a pieno la solitudine che attanaglia il povero uomo.

Infine, Brunori Sas, nell’ “Albero delle noci”, in gara in questa edizione, tocca tematiche complesse legate alla paternità, alla famiglia e alla vecchiaia.

Sono le foglie dell’albero che rappresentano questi passaggi in modo delicato ed immediato: “Sono cresciute veloci le foglie sull’albero delle noci e nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma”.

Negli ultimi anni, i cantanti in gara hanno adottato la tendenza di aprire bar, chioschi o gelaterie temporanee, dove servono cibo e incontrano i fan.

Insomma, il cibo si è fatto strada non solo per le vie di Sanremo, ma anche sul palco dell’Ariston, ribadendo con forza il suo potere comunicativo.

BALI: L’ISOLA DI LEMBONGAN OLTRE I RESORT DI LUSSO

Mentre mangiavamo il nostro pranzo avvolto in una foglia di banano e costituito da riso, pollo, salsa sambal e insalata di alghe, di fronte al mare, ho pensato che questa storia vale la pena di essere raccontata. Ci troviamo sulla piccola isola di Nusa Lembongan, dove, al di là delle magnifiche spiagge e degli imponenti resort, si cela una realtà poco conosciuta, quella dei produttori di alghe rosse.

Un territorio poco adatto all’agricoltura e un mare particolarmente salato, hanno portato la comunità dell’isola a dare inizio a questa attività nel 1984. Le alghe hanno permesso alla popolazione di rivitalizzare l’economia ed evitare una fuga di massa dovuta alla scarsità di risorse.

Attualmente l’Indonesia è il secondo paese a livello mondiale produttore di alghe rosse destinate all’industria alimentare e alla cosmetica grazie alla presenza di carragenina, utilizzata come stabilizzante e gelificante. La produzione è tutt’altro che semplice ed è influenzata da una serie di fattori, primi fra tutti il clima e l’esposizione al sole, e, di conseguenza, il cambiamento climatico.

Un altro fattore decisivo è il turismo. Dal 2016 al 2018, la crescente popolarità di Bali come meta turistica ha portato le giovani generazioni ad abbandonare l’agricoltura, per andare a lavorare negli hotel, e, in generale, nel settore dell’ “hospitality”.

Infatti, per i giovani la prospettiva di un futuro poco redditizio e faticoso non è per nulla allettante. La svalutazione del prodotto e la competitività con la Giamaica, che riesce a produrre a costi inferiori, hanno messo a dura prova la sopravvivenza di questa attività. Tuttavia, nel 2020, il Covid ha costretto tutti a rimanere in casa e, di conseguenza, la comunità di Lembongan a ritornare a quelle che si potrebbero definire le origini per poter sopravvivere. È in questo momento che il governo decide di supportare la produzione di alghe fornendo strumenti quali reti e legno, e coprendo i costi di piantumazione. Inoltre, dal 2006, il governo si impegna a pubblicare i prezzi nazionali delle alghe per informare correttamente i produttori.

Il governo si impegna nella creazione di connessioni tra le banche e i lavoratori in modo tale che questi ultimi possano ottenere degli aiuti economici, ma alla condizione che siano organizzati in gruppi di minimo 12 persone. Attualmente, la comunità dell’isola di Nusa Lembongan è di 30 membri.

Le ONG locali assumono un ruolo importante nell’organizzazione del lavoro in modo tale che sia efficiente e supportano la produzione di alghe e cacao, due filiere che funzionano solo grazie alla formazione di reti tra le persone.

I produttori classificano le alghe sulla base del loro colore, e se queste sono verdi (20 giorni di crescita) vengono ripiantate perché non sono abbastanza mature. Invece, se il colore è tendente al giallo o bianco (45 giorni di crescita), sono pronte per l’essiccazione. Il processo produttivo si articola in diverse fasi: innanzitutto le alghe vengono pulite, legate a corde di 5 metri e attaccate a paletti di legno con una distanza di circa 20 cm. Successivamente, il legno viene inserito a 30 cm dalla superficie del mare in mare aperto.

Per quanto riguarda la raccolta, le alghe vengono tirate fuori dall’acqua e selezionate in base alla grandezza.

Le alghe non hanno bisogno di radici per crescere perché ottengono tutti i nutrienti necessari dal mare. Una volta portate a riva, quelle più mature vengono essiccate al sole, un processo di durata variabile in base alle condizioni atmosferiche.

Per la coltivazione, i produttori seguono il calendario lunare. In particolare, la luna nuova e la luna piena sono momenti cruciali, specialmente per la raccolta, che avviene di notte.

Queste comunità costituiscono l’esempio perfetto di produzione sostenibile in grado di operare con la natura e non contro di essa, e di creare comunità. Tuttavia, l’aspetto economico rende difficile sostenere questo lavoro che racchiude sapere, manualità e fatica.

Questo articolo vuole valorizzare le storie che mi sono state raccontate e contribuire alla diffusione di informazione. Infatti, ci è stato consigliato caldamente di condividere quanto appreso sulla produzione di alghe perché costituisce un modo per aiutare i produttori ad essere conosciuti e riconosciuti.

Diaspora digitale ed empowerment femminile: un nuovo fronte nella comunicazione gastronomica

Sin dalla fine degli anni Novanta, la comunità musulmana ha sfruttato le opportunità offerte dal web 2.0 per diversi scopi, tra cui riconnettersi e ridefinirsi, ma non solo.

I social media hanno permesso alle donne musulmane di acquisire uno spazio per combattere i pregiudizi che le relegano ai margini della società.

Infatti, sono diverse le donne musulmane che portano l’hijab a condividere contenuti culinari su piattaforme quali Instagram, Youtube o Tiktok. Attraverso le loro performance culinarie, queste influencer non solo tentano di rappresentare la loro identità religiosa e il loro patrimonio socio-culturale, ma anche di creare legami sociali, utilizzando l’alimentazione come ponte tra il paese d’origine e la società d’accoglienza.

Infatti, il cibo si intreccia in una rete di simboli, immaginari e credenze costituendo così un veicolo d’espressione perfetto. Inoltre, alcuni studi del mondo anglosassone hanno evidenziato come l’alimentazione conferisca autonomia e riduca i rapporti di potere di genere e le categorizzazioni stereotipiche aumentando l’empowermentdelle donne. Cucinare è un atto d’amore non solo verso gli altri, ma anche verso se stessi perché costituisce un auto-rappresentazione.

Nella maggior parte dei casi, i contenuti pubblicati raccontano la vita quotidiana delle donne musulmane velate che vivono in una realtà in cui l’Islam è minoritario, come nell’Europa Occidentale. In questo contesto, la rappresentazione dell’hijab assume un significato importante poiché spesso, all’interno del paese ospitante, viene percepito come un ostacolo alla piena integrazione della comunità musulmana. Ciò innesca un processo di minorizzazione per cui l’individuo minoritario viene assegnato sempre al suo collettivo di riferimento, al suo gruppo etnico o razziale che si presume lo rappresenti. All’interno dei loro canali, le hijab influencer instaurano una comunicazione dialogica con il loro pubblico che assume la forma di “cultura transnazionale di auto aiuto” ,come la definisce Sonali Pahwa. Vi è una necessità di reinterpretare una ricetta familiare in un rituale di memoria nostalgica tipico dei contesti diasporici. Dunque, i social diventano uno spazio attraverso il quale le donne musulmane sfidano gli stereotipi associati alla loro fede presentando un immagine lontana dalla sottomissione.

Inoltre, i social media contribuiscono al processo di democratizzazione della cucina halal che diviene accessibile e attraente per un pubblico sempre più vasto. Allo stesso tempo, il futuro della comunicazione via social del proprio patrimonio alimentare, presenta numerose sfide legate all’esclusione, alla sostenibilità, alla sicurezza e alla veridicità delle informazioni. La struttura di rete, un controllo di accesso minimo e l’aumento di consapevolezza di un outgroup, sono determinanti nella creazione di una dinamica di discriminazione intergruppi. Proprio per questo, è importante educare le giovani generazioni ad un utilizzo corretto di Internet con l’obiettivo di creare luoghi sicuri di condivisione nel rispetto delle varie identità religiose, culturali e alimentari. In quest’ultimo caso, oltre alla difficoltà di relazione rispetto ad altre comunità, subentra una questione legata alla comunicazione futura del cibo rispetto a tematiche, oggigiorno estremamente importanti, come la sostenibilità e l’etica. Infatti, per comprendere a pieno la cucina halal, è necessario andare oltre la semplice liceità dei prodotti e applicare il concetto di Tayyib che significa “buono” e “sano”. Ciò significa dedicare un’attenzione maggiore alla provenienza degli ingredienti, alle pratiche di allevamento, alle condizioni di lavoro dei produttori e all’impatto ambientale dell’intero processo produttivo.

In tal senso, il mercato globale deve far fronte ad una domanda sempre maggiore di un “halal consapevole” che soddisfi nuovi criteri di qualità complessi e multidimensionali. Per il raggiungimento di tale obiettivo, è necessario affrontare le sfide legate alla sensibilizzazione dei consumatori, alla collaborazione tra i vari attori della filiera produttiva e alla trasparenza delle etichette e delle informazioni.

Il sale di Kusamba: tra tradizione ed estinzione

Percorrendo le spiagge vulcaniche di Kusamba, nel sud di Bali, è possibile imbattersi nei produttori di sale, custodi di questa antica pratica. La particolarità di questa attività risiede non solo nel prodotto finale, denso di nutrienti e dal caratteristico gusto umami grazie alla composizione dell’acqua della zona, ma anche nel processo produttivo, estremamente affascinante da osservare.

Si inizia con la raccolta dell’acqua di mare attraverso uno strumento rudimentale e con la sua evaporazione all’interno di quadrati di sabbia nera con l’obiettivo di ottenere una soluzione pura. Successivamente, quest’ultima viene fatta cristallizzare in recipienti scavati in un tronco della palma da cocco per circa 5 giorni. I cristalli formatesi spontaneamente vengono separati dal resto della soluzione attraverso utensili appositi e fatti sgocciolare per rimuovere ulteriormente il liquido.

Al termine del processo, si ottengono circa 10-12 tonnellate di sale al mese durante la stagione secca.

Mantenere viva questa tradizione è essenziale per la preservazione del patrimonio gastronomico di Bali e per la tutela di intere comunità che sono vissute grazie a questo mestiere. Oggi, l’industrializzazione erode inesorabilmente la cultura di questi luoghi con il contributo del governo che favorisce il sale iodato considerandolo più salutare.

Tutto ciò ha portato all’inserimento di queste realtà all’interno del progetto dell’ “Arca del Gusto” di Slow Food, nato per la tutela e la promozione di prodotti e pratiche su piccola scala che rischiano di scomparire.

È responsabilità non solo delle istituzioni, ma anche dei singoli consumatori dare voce a queste comunità estremamente potenti, ma invisibili attraverso lì acquisto diretto del loro prodotto o la diffusione delle loro storie.

CAPORARATO: oggi non tutti i lavoratori possono festeggiare

In occasione della Festa dei Lavoratori, è necessario ricordare tutte le persone vittime del caporalato, una forma di sfruttamento lavorativo che si insinua con particolare prepotenza nel settore agricolo e che riguarda sia italiani che stranieri. Questo fenomeno interessa tutta la penisola italiana sin dagli anni ’70 ed è condannato dall’articolo 20 della legge 83/1970 sulle “Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavori agricoli”. La figura centrale su cui si fonda l’intero sistema è il caporale, che funge da intermediario tra il datore di lavoro e la manodopera. Si occupa della selezione degli aspiranti lavoratori e del loro trasporto dal punto di ritrovo al campo e viceversa, e della negoziazione delle mansioni e del compenso ottenendo in cambio una parte dello stipendio dei braccianti.

Il tutto ovviamente nella logica di un’economia in nero in cui non vengono rispettate le leggi sul lavoro e i diritti dei lavoratori. La necessità di manodopera stagionale che comporta un rapporto lavorativo breve e la possibilità di sfruttare stranieri spesso irregolari rendono l’agricoltura la realtà in cui si registrano più illeciti per caporalato. In particolare, viene reclutata la componente più debole della forza lavoro che in passato era formata dalle donne, ma che, a partire dagli anni ’80, interessa sempre di più gli immigrati provenienti sia dall’Unione Europea sia dal Medio Oriente e Africa subsahariana .

Ciò ha generato un ambiente violento e profondamente ingiusto dovuto, da una parte, alla volontà di controllare braccianti che non sono legati al territorio da vincoli familiari o economici e dunque in grado di spostarsi dove il salario è maggiore, e dall’altra, alla situazione precaria che questi vivono e che li costringe ad accettare qualsiasi tipologia di impiego.

Uno degli ultimi casi denunciati è quello di 12 lavoratori nelle campagne dell’astigiano di origine asiatica umiliati, vessati e costretti ad acquistarsi l’attrezzatura ottenendo uno stipendio di poche centinaia di euro al mese e vivendo in un complesso fatiscente. Ciò è frutto di nuove forme di caporalato nascoste chiamate “cooperative senza terra”, associazioni diffuse soprattutto in Piemonte che offrono servizi agricoli e manodopera, ma sono prive di appezzamenti. Queste realtà spesso hanno sedi fittizie e tentano di sfruttare buchi normativi per eludere i controlli.

Il sistema del caporalato si diffonde capillarmente anche negli altri paesi del mondo prendendo le forme più disparate. Deborah Brandt nel suo scritto “On the Move for Food: Three Women Behind the Tomato’s Journey” racconta che cosa significa essere donna nel mondo agricolo prendendo in esame la storia di Tomasa, Marissa e Irena. L’autrice racconta dell’esistenza delle FARMS, Foreign Agricultural Resource Managament Service, che sfruttano i lavoratori che guadagnano poco lavorando per lunghe ore senza la possibilità di ricevere sussidi, essere retribuite per gli straordinari e di iscriversi al sindacato.

In un giorno come questo, che celebra tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, è importante continuare a battersi per coloro che vivono nell’incertezza e nella paura, e che non possono assaporare la conquista della legalità.

Subak Uma Lambing: Dove la Tradizione Nutre il Futuro

In Indonesia, a Bali, il Subak è molto più di un sistema tradizionale di irrigazione dei campi. Si tratta, infatti, di un perfetto esempio di cooperazione sociale e spirituale volto alla creazione di un sistema agricolo alternativo che sia rispettoso dell’ambiente naturale e delle credenze religiose locali.

A partire dal IX secolo, il Subak supporta la produzione di riso, principale componente della dieta balinese, e consente una gestione sostenibile ed equa delle risorse idriche che coinvolge tutti gli agricoltori del villaggio. Questi ultimi si riuniscono regolarmente per discutere e decidere di numerose questioni quali le tempistiche da rispettare per l’irrigazione e la quantità di acqua da utilizzare. Inoltre, è presente un capo, il Pekaseh, eletto dalla comunità secondo le peculiari regole dei singoli Subak. Egli si occupa di coordinare le operazioni di irrigazione, eleggere il Pujari, sacerdote, per celebrare i rituali ai templi dell’area e di sanzionare i membri.

Il sistema è profondamente legata alla religione indù e si fonda sulla filosofia Tri Hita Karana, espressione traducibile con “tre ragioni di benessere”. Secondo tale principio, la prosperità deriva dal rapporto tra la persona e Dio, dall’armonia tra l’uomo e la propria comunità e dall’equilibrio tra la persona e la natura. L’acqua è considerata un dono sacro da gestire collettivamente e l’irrigazione assume il significato di offerta fatta agli dei dell’acqua e della fertilità del terreno per un raccolto abbondante.

L’eredità dei Subak oggi si traduce in versioni moderne e dinamiche come quella del Subak Uma Lambing, una cooperativa composta da 250 contadini situata a Sibang Kaja.

La storia dell’agricoltura balinese ha portato alla creazione di questo progetto che mira al recupero delle varietà autoctone di riso, all’utilizzo di fertilizzanti naturali e alla conversione a paradigmi sostenibili. Infatti, durante gli anni ’70 e ’80, gli agricoltori hanno ricevuto sussidi per coltivare sementi ibride e utilizzare pesticidi e fertilizzanti chimici con la promessa di un miglioramento del raccolto. Tuttavia, a questa apparente prosperità si sono aggiunte gravi conseguenze ambientali e sociali a cui il Subak Uma Lambing sta cercando di riporre rimedio attraverso molteplici soluzioni.

Oltre al ritorno ai metodi tradizionali di coltivazione, la cooperativa ha deciso di trasformarsi in una destinazione eco turistica per rispondere alla deleteria conversione dei campi agricoli in strutture turistiche di massa.

L’iniziativa deriva dalla collaborazione tra il capo del Subak locale, la Green School, la Astungkara Way Foundation e la Renature Foundation. I turisti vengono guidati in un’immersione nell’autentica cultura balinese attraverso varie attività quali la raccolta del riso e la sua essicazione al sole, la condivisione della vita con i contadini e la lavorazione della terra.

A livello legislativo, questo modello di sviluppo alternativo è supportato da regolamenti locali e leggi nazionali come la Legge n.22/2019. Inoltre, il programma governativo Nawacita lanciato dal presidente Joko Widodo, promuove l’agricoltura sostenibile attraverso l’obiettivo di istituire 1.000 Villaggi Biologici.

Sebbene non vi siano dati recenti che confermino il raggiungimento di tale traguardo, sono stati riscontrati numerosi passi avanti in varie zone dell’Indonesia, come nel distretto di Sanggau. Un tale cambiamento non solo ha permesso di rafforzare l’economia locale e migliorare la qualità del suolo, ma anche di promuovere la leadership femminile. Si assiste ad una contemporanea evoluzione nelle scelte di consumo, che virano sempre di più verso cibo sostenibile e di alta qualità.

Clifford Geertz, uno dei padri dell’antropologia contemporanea, definisce il Subak come un intricato mondo sociale che plasma l’ambiente, ma, che a sua volta, ne è influenzato. Il progetto di Uma Lambing rappresenta un sistema tradizionale e dinamico che tenta di preservare uno stilo di vita radicato nella cultura balinese, quello dell’agricoltore, attraverso pratiche sostenibili nel rispetto della terra e delle risorse naturali considerate un prezioso regalo della divinità.

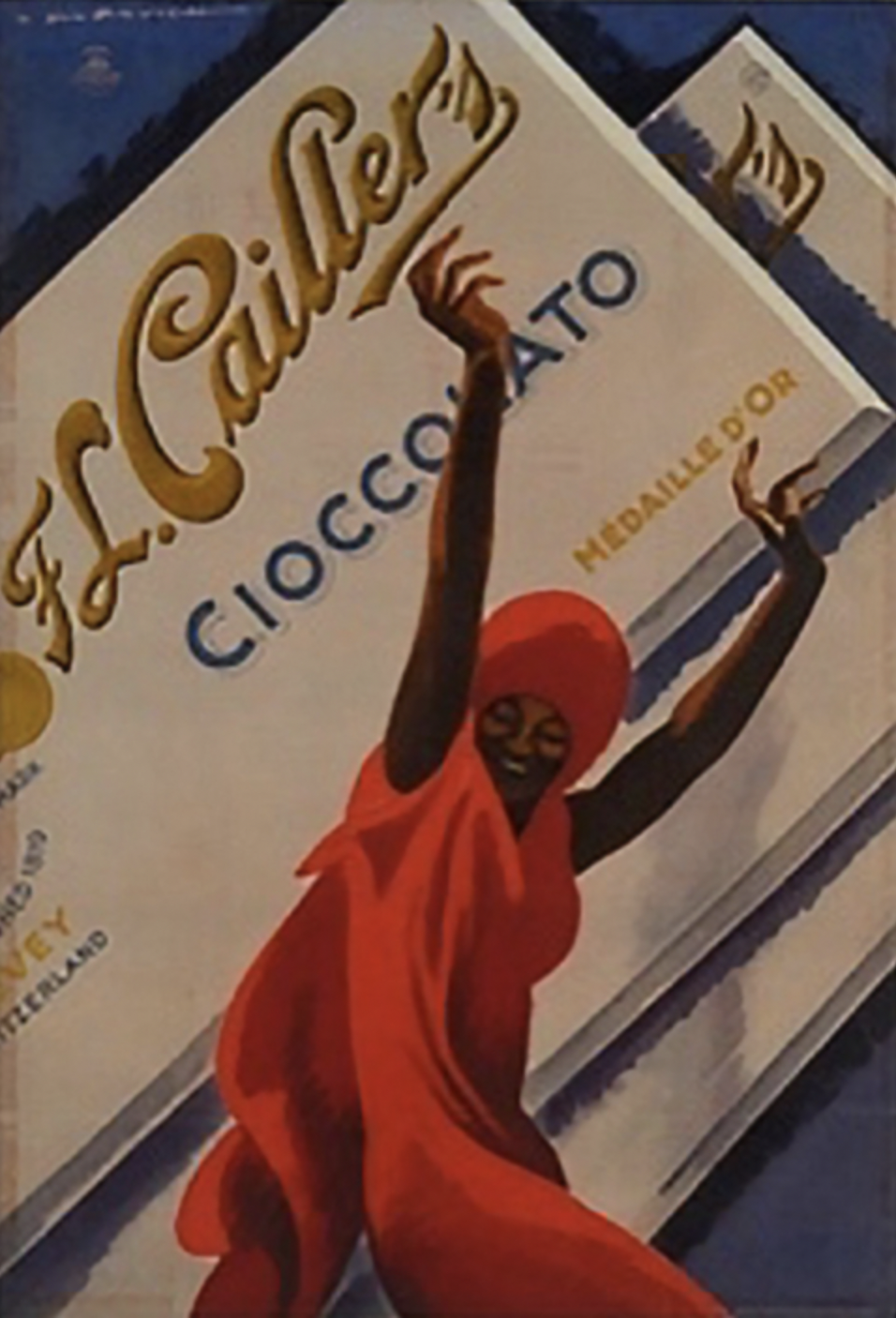

Colonialismo, Razzismo e Cioccolato: Una Storia da Conoscere

Il cibo non è soltanto una fonte di sostentamento per gli uomini, ma anche un simbolo di potere, cultura, appartenenza e strumento di propaganda politica. Talvolta, diviene l’emblema dello sfruttamento e dell’ingiustizia sociale, come nel caso del cacao, un prodotto di consumo mondiale, che racchiude una storia di dolore e oppressione. Tale prodotto, diffuso a livello globale, è stato per molti anni percepito come status symbol, cioè in grado di rappresentare uno stile di vita lussuoso. Si trattava di un alimento esclusivo, riservato solamente ad alcune fasce di popolazione, ma pilastro fondamentale dell’economia coloniale, un sistema fondato sulla violazione dei diritti umani e l’uso, come forza lavoro, dei popoli indigeni africani. Tale discriminazione razziale si rifletteva anche nelle strategie pubblicitarie scelte per la rappresentazione del cioccolato, che diventava così simbolo di esotismo e dominazione. Come scrive il professor Simone Cinotto nel suo libro Gastro Fascism and Empire: “Il linguaggio delle pubblicità ha preso un linguaggio diverso, più ambizioso e diversificato al “cibo coloniale” (Cinotto,2024). Art director e graphic designer lavoravano su questi prodotti per creare una connessione fra il cibo coloniale ed il consumo metaforico dei corpi delle popolazioni colonizzate.

La pubblicità, oltre a dover invogliare il consumatore, aveva il compito di sponsorizzare il progetto di espansione che stavano portando avanti in Africa diverse nazioni quali Gran Bretagna, Spagna, Francia e Italia. Quest’ultima ha largamente contribuito alla diffusione di una narrativa razzista legata al cioccolato, che, in epoca fascista, veniva pubblicizzato facendo dei riferimenti chiari alla superiorità dell’uomo bianco. Come scrive il professore Gabriele Proglio nel suo articolo Food Advertising and Italian Colonial Propaganda: “La propaganda coloniale fascista era dedicata a enfatizzare il ruolo della patria (Patria, in italiano, la terra dei padri) e aveva una missione civilizzatrice: questi temi venivano diffusi nella sfera pubblica sia dalla propaganda del regime che dalle narrazioni private attraverso diversi media (radio, giornali, Istituto Luce, cinema, ecc.).

Lo stile semplice e il richiamo a stereotipi razzisti erano gli elementi principali delle pubblicità coloniali, che si ponevano l’obiettivo di richiamare ed evidenziare le differenze fra i colonizzatori, portatori di progresso ed innovazione, ed il popolo invaso, dipinto come primitivo, retrogrado e bisognoso della guida dell’uomo bianco. Come spiega Emma Robertson nel suo libro Cioccolato, donne e impero: una storia sociale e culturale: “L’uso di persone nere nella pubblicità ha una lunga storia. Come dimostra Jan Pieterse, i prodotti resi disponibili tramite l’uso di manodopera schiava, come caffè e cacao, spesso utilizzavano, e molti utilizzano ancora immagini di persone nere per migliorare il loro status di lusso” (Robertson, 2010). Nel corso della storia, le pubblicità sono cambiate ed il tema coloniale è stato dimenticato. Tuttavia, continuano a diffondersi pubblicità controverse, come quella del gelato Magnum, in cui viene ritratta una donna di colore con una spalla screpolata che ricorda la rottura del guscio di cioccolato dell’iconico dessert. In questo caso, è visibile la sessualizzazione del corpo nudo di una donna, ma soprattutto il paragone razziale del legame fra la pelle scura della ragazza ed il cioccolato. Come scrive sul giornale “Il Manifesto” Monica di Sisto: “La pubblicità non ci considera cittadini, ma ci prende in considerazione solo se siamo consumatori. Il mercato si preoccupa solo di chi può acquistare. Come se non ci fossero limiti oggettivi a quello che la natura produce, ma anche a quello che ciascuno di noi può mangiare”.